マーケットプレイス vs Eコマース:インド消費者の購買行動

インドは今、都市・地方を問わず消費の地殻変動が進行中。

25年以上、数多くの著名企業の国内・グローバルマーケティングを支援してきたイーライフは、日系パートナー企業様がインド進出の第一歩を確実に踏み出せるよう、現地生活者の視点を丁寧に拾いながら、手探りの第一歩を支援します。

本コラムでは、インドに精通した4名が、それぞれの視点から現地の最新事情や気づきを発信していきます。多様な切り口で、変化の真っただ中にあるインドの“今”をお届けしてまいります。

▶ 執筆者プロフィールを見る

はじめに

こんにちは。Geetha Anandです。

インドは手頃な価格のスマートフォンと安価なインターネット通信に支えられ、世界有数のデジタル市場へと急速に成長しています。都市部では誰もがモバイル端末を持ち、アプリの利用、デジタル決済、オンラインショッピングに日常的に親しんでいます。特にUPI(統合決済インターフェース)は、決済を迅速かつ安全にし、社会全体に深く浸透しました。この点において、都市部のインドは日本よりも数歩先を行くキャッシュレス社会といえます。

2つのモデルと2つのアプローチ

マーケットプレイスアプリは巨大なオンライン市場のようなもので、多数の独立したベンダーが商品を掲載し、全国の顧客に提供します。これらのプラットフォームは複数の売り手と買い手をつなぐ橋渡しをし、幅広い商品・サービスを提供します。出品者は商品登録、価格設定、在庫管理を自ら行い、プラットフォーム側はデジタル基盤、決済処理、場合によっては物流サポートを提供します。代表例としてAmazon、Flipkart、Meesho、Jio Martがあり、幅広い選択肢、競争力のある価格、容易な拡張性で成功しています。

一方で、Eコマースサイトは通常、単一のブランドや企業が運営し、商品登録から価格設定、梱包、在庫、物流、カスタマーサービスに至るまで全面的にコントロールします。多ブランドを扱うのではなく、一貫したブランド体験の維持を重視します。代表例はZudio、Pepperfry、Nykaa、Wow Skin Scienceです。

どちらを選ぶかは企業の戦略目標に大きく依存します。マーケットプレイスは競争の激しい市場で少ない初期投資で素早く販売を始められる利点があります。

言語の多様性とローカライズ戦略

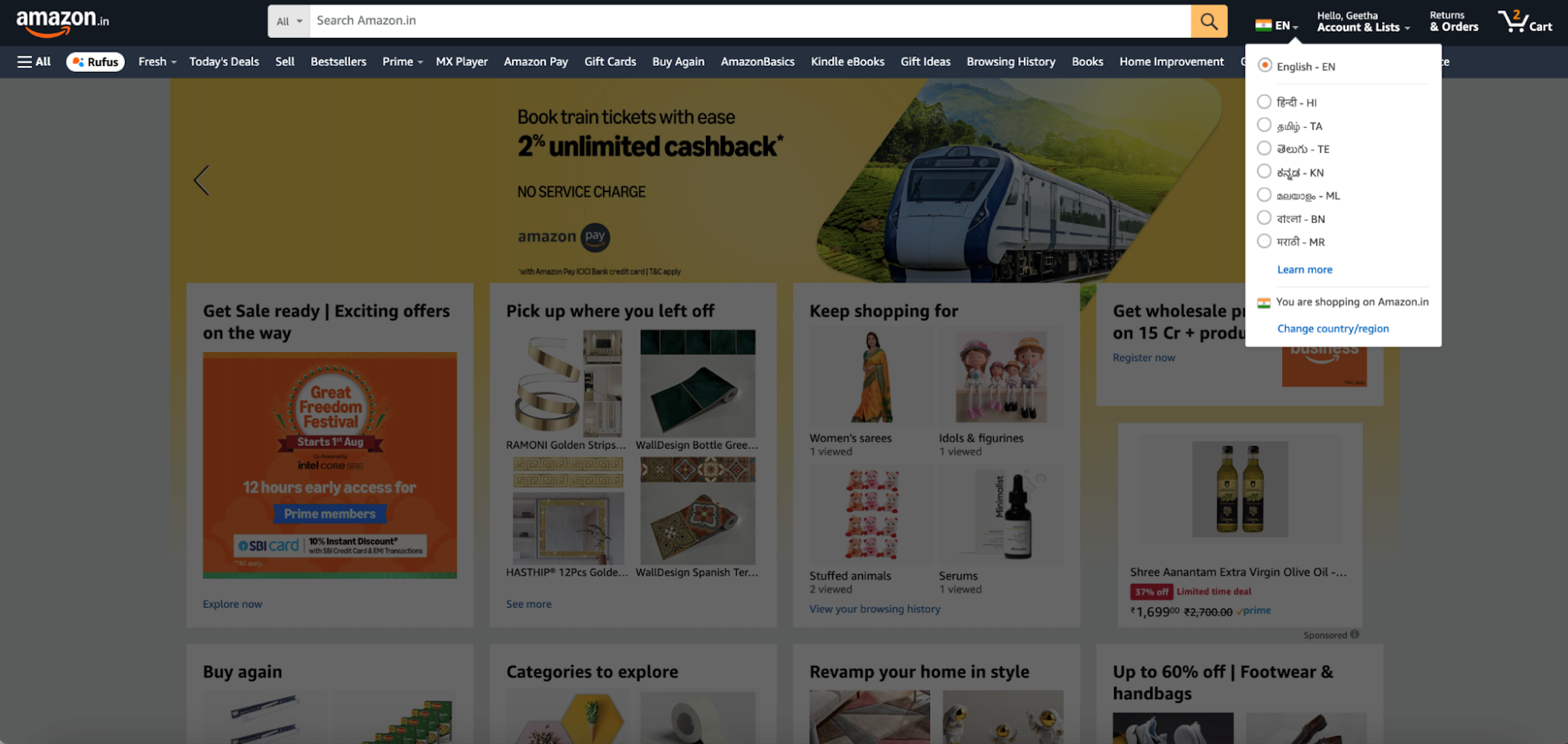

インドは22の公用語を持つ多言語国家です[*1]。これはEコマースにとって大きなチャンスである一方、挑戦でもあります。AmazonやFlipkartは地域言語対応に投資し、より包括的なデジタル経済を実現しています。たとえばAmazonはマラーティー語、ベンガル語、ヒンディー語、英語、カンナダ語、マラヤーラム語、タミル語、テルグ語に対応しています[*2]。これにより、地方都市や農村部の買い物客も言語の壁なく利用できるようになりました。

同様に、Flipkartはアプリを11の地域言語に対応させ、多様なコミュニティとのつながりを示しています[*3]。

日本では多くのECが日本語と英語程度の対応にとどまりますが、インド市場では地域言語対応そのものが購買へのハードルを下げる決定的要因です。Meeshoの「Smart Shopper」レポートによれば、地域言語の利用は162%増加し、音声検索も40%増加しており[*4]、地域言語と使いやすさへの需要が強まっています。インドのオンライン購入者の80%以上はすでに地方都市からの利用者です[*5]。

Amazon Indiaで選択可能な言語

消費者は何をどこで買うのか:価格重視と信頼重視

今日の買い物客は非常に知識が豊富で、自信を持ち、より選択的になっています。多くの場合、価値・信頼・利便性を重視します。

競争力のある価格を探す人はマーケットプレイスアプリを好みます。一つの商品に無名ブランドから有名ブランドまで多様な価格帯の選択肢があり、期間限定セールや割引が定期的に提供される点が魅力です。家庭用品、インテリア、照明などの購入に広く利用されています。

しかし商品の瑕疵や配送に伴うトラブルも多くなるため、高額なガジェットや個人的な贈り物については消費者はより慎重になり、信頼できるEコマースサイトでの購入を選ぶ人も多くなります。時間通りの配送や安全な梱包、トラブル時のカスタマーサポートなどが安心感を与えています。

日本でも価格比較サイトやセール情報は重要ですが、インドでは「安さ重視」と「信頼重視」の二極化がより鮮明であり、消費者は使い分けを徹底しています。

祭礼シーズンに集中する購買行動

インドの祭りは文化的な祝祭であると同時に、マーケットプレイスやEコマースでの売上が急増する時期でもあります。多くの企業はこの期間に30〜50%以上の売上増を記録します[*6]。ディーパヴァリ、オーナム、ポンガルなどでは、贈り物や家庭用品、装飾品が特に売れ、特別割引が消費を後押しします。日本の年末年始やお盆商戦に近いですが、インドでは宗教的行事と購買行動が強く結びついている点が特徴的です。

たとえばディーパヴァリ、オーナム、ポンガルといった祭礼期には、数百万人がオンラインで家庭装飾、贈り物、祭礼用必需品などを購入します。この時期は、特別割引や限定キャンペーンが数多く用意され、人々をさらに購買へと駆り立てています。

*ディーパヴァリ(Diwali / Deepavali)

10月〜11月ごろ(ヒンドゥー暦カールティカ月の新月の日)。インド全土で最も盛大に祝われる「光の祭り」。1年で最大の買い物シーズンで、家電・装飾品・衣料品などの売上が急増します。

*オーナム(Onam)

8月〜9月ごろ(ケーララ州での収穫祭、マラヤーラム暦チンガム月)。南インド・ケーララ州を中心に祝われる収穫祭。衣料品、家庭用品、食品などの需要が高まり、ケーララ州では年間最大の買い物シーズンとなる。

*ポンガル(Pongal)

1月中旬(太陽が黄道を北に移動する「マカラ・サンクランティ」に合わせて4日間)。主に南インド・タミルナードゥ州で祝われる収穫祭。農村部を中心に衣料品や家庭用品の需要が伸び、都市部でもセールが行われる。

消費者のリアルな声

●チェンナイの金融専門家 Vennila

「私は消耗品や小さな買い物にはマーケットプレイスアプリを使います。価格が競争的で、お得なキャンペーンが多く、予算に合わせて新しい商品を見つけられるからです。普段の買い物はほとんどそこで済ませます。

ただし、高額商品になると話は別です。まず複数のマーケットプレイスアプリで価格や商品バリエーションを調べ、その上で信頼できるEコマースサイトで購入するようにしています。直接ブランドとつながれる方が、安心できるからです。」

●バンガロールのIT専門家 Arun Muthuswamy

「私はEコマースサイトよりもマーケットプレイスアプリをよく使います。理由は、商品の種類が豊富で、販売者のプロフィールも確認できるからです。レビューや評価を見比べ、価格や特徴を並べて比較できます。さらに大きな魅力は、頻繁にある割引やキャンペーンです。ほとんどの場合、Eコマースサイトよりも安く買えると感じます。特に祭りの時期にはまとめ買いをして、大幅に節約しています。」

小規模事業者にとっての販売チャンス

多くの新興セラー、たとえば家庭内で事業を始める起業家や職人、小規模な小売業者にとって、Meesho、Flipkart Seller Hub、Amazon Marketplace といったマーケットプレイスは、オンライン販売の第一歩として非常に役立つ存在です。こうしたプラットフォームは参入が簡単で、初期投資がごくわずかで済み、しかも安全に商品の販売を試みる環境を提供してくれます。

多くのセラーはまず少数の商品を出品し、顧客からの反応を見ながら改善を重ねます。価格を調整したり、商品説明を改善したり、割引をつけたりするなど、試行錯誤を繰り返しながら自分たちに合った販売方法を見つけていくのです。

また、マーケットプレイス側が梱包、物流、顧客対応といった運営上の負担を肩代わりしてくれるため、セラーはそうした雑務に時間を取られることなく、自分たちの商品開発や改良に集中できます。独自にウェブサイトを立ち上げたり、大規模で複雑なマーケティング活動を行ったりする必要もありません。そのため、マーケットプレイスはオンライン販売を始めたい誰にとっても、非常に効率的で手の届きやすい入口となっているのです。

地域文化に合わせた商品展開

インドは都市部に限れば、日本よりもデジタル決済の普及で数歩先を進んでいます。たとえば、UPIのような即時送金システムは広く浸透し、QRコード決済やモバイルウォレットは日常生活に欠かせません。日本では依然としてクレジットカードや現金の利用が多く、キャッシュレス化は政府の推進にもかかわらず限定的です。この点において、インドの都市部は日本よりも「一歩先のキャッシュレス社会」といえます。

しかし一方で、農村部や準都市部に目を向けると、現金に対する根強い信頼感が残っています。日本では「現金主義」が全国的に均質に広がっていますが、インドでは「都市=キャッシュレス先進」「地方=現金依存」というコントラストがはっきりしています。Eコマース事業者は、単に都市部のモデルを全国に当てはめるのではなく、地域ごとの嗜好や文化に合わせて調整する必要があります。たとえば、地域ごとの祭礼や伝統を反映させた商品展開やUI設計を行うことで、顧客に「自分たちのためのサービスだ」と感じさせる工夫が求められています。

農村・準都市部で根強い代引き需要

インドの都市部は日本以上にキャッシュレス化が進み、UPIやQRコード決済は日常的な一方で、農村部や準都市部では「現金への信頼」が強く残り、COD(代引き)が依然として主流です。商品を実際に確認してから支払えるという仕組みは、デジタル決済に不安を抱く層に安心を与え、購買を後押しします。

日本は全国的に「現金志向」が均質に広がっていますが、インドは都市=世界最先端のキャッシュレス、地方=現金中心という二重構造が存在します。

成長段階では自社ECがブランド力を高める

ブランドが成長段階に入ると、Eコマースプラットフォームの方が適している場合が多くなります。マーケットプレイスは参入のハードルを低くし、試験的に市場に入るには有効ですが、より成熟したブランド――特にプレミアム製品を扱う企業や自社で商品を生産する企業――にとっては、自社Eコマースを持つことに大きな利点があります。

ブランド独自のウェブサイトを運営すれば、顧客と直接やり取りができ、信頼関係を築きやすくなります。また、マーケットプレイスに支払う手数料が不要になるため利益率を高めることができ、ブランドイメージや顧客体験を自社で完全にコントロールできるのも強みです。これは、日本のEC市場でも「モール依存から脱却して独自ブランドサイトに移行する」流れと似ていますが、インドでは都市部の消費者がより積極的にブランド直営サイトを利用する傾向が強いという違いがあります。

そのため、強いブランド構築を意識する企業や、ブランド力を基盤に成長したい企業は、最終的にEコマースを選ぶ傾向にあります。マーケットプレイスは「入口」として優れていますが、次の成長フェーズに進むにはEコマースがよりふさわしい選択肢となるのです。

ケーススタディ:スンダリ・ラジュの挑戦

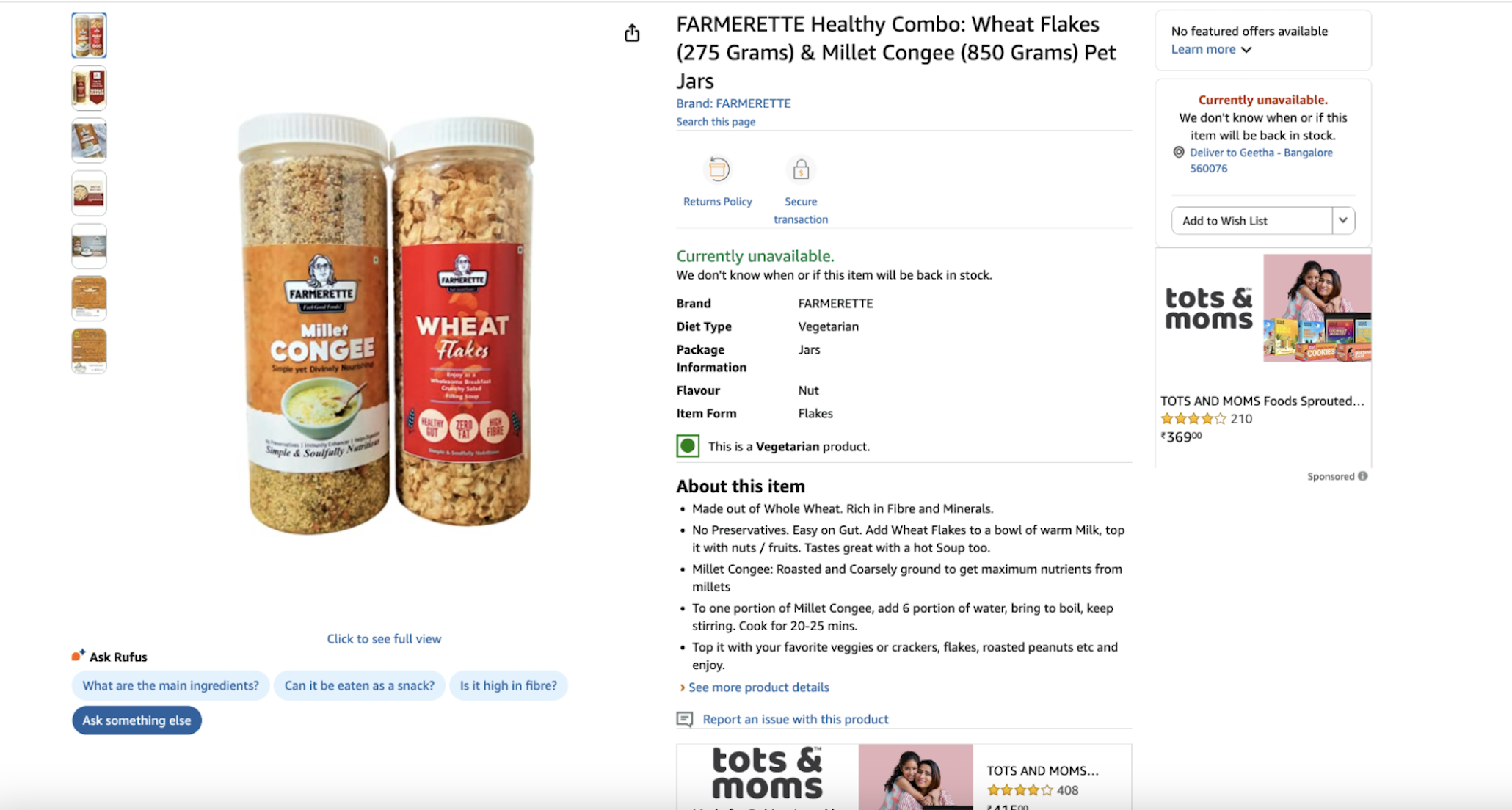

マドゥライの起業家、スンダリ・ラジュの事例があります。彼女は2022年に「Farmerette Health Foods Pvt, Ltd」を設立し、若い世代に向けて、できるだけ加工を抑えたシンプルで健康的、持続可能な食品を届けることを目標に掲げました。最初はオフラインでのマーケティングを中心に、自分の手で製品を広めようとしましたが、その後Amazon Seller Centralに商品を出品してオンライン販売へと移行しました。

しかし、当初の反応は芳しくありませんでした。そこで彼女はAmazonの広告ツールを活用し、商品ページを改善しました。商品の写真をよりリアルで魅力的なものにし、詳細な説明や関連キーワードを追加しました。さらにターゲットを絞った広告キャンペーンを実施したところ、売上は大きく伸びました。こうした工夫によって商品の認知度と顧客の関心が高まり、販売が加速したのです。

スンダリは「ブランドをさらに成長させるには自社のアイデンティティを築く必要がある」と感じ、独自のEコマースサイトを立ち上げました。現在も顧客の信頼を得ていく過程にありますが、適切なタイミングで質の高い商品を届けることでブランド力を強化しようとしています。彼女の経験は、デジタルマーケティングの重要性と、速いペースで進化するデジタル市場における学び続ける姿勢の大切さを示しています。

Farmett Health Foods商品紹介ページ

まとめ 二重構造の市場をどう攻略するのか

インドの急成長するデジタル市場は、消費者と企業に多くの機会と同時に課題をもたらしています。オンライン小売は非常に幅広く、多様な商品や販売手法が存在し、マーケットプレイスとEコマースはそれぞれ異なる仕組みで市場の成長を支える柱となっています。両者の共存によって、インド特有のダイナミックで包括的なショッピング環境が形成され、スタートアップから老舗企業まで幅広いプレーヤーを支えています。

この市場を効果的に活用するには、仕組みの違いを理解し、地域ごとの嗜好や文化的要素、CODのような支払い手段に対応することが不可欠です。スンダリ・ラジュの事例が示すように、デジタルマーケティングや独自のオンライン展開を駆使することは、信頼を築き売上を伸ばし、ブランドを成長させる有効な戦略です。

インド市場は、日本より進んだ側面(都市部のキャッシュレス社会)と、日本以上に保守的な側面(農村部の現金依存)が併存する「二重構造」を持っています。日本企業が参入する際は、まずマーケットプレイスで低リスクに市場を試し、地域ごとの言語・文化・決済事情に合わせて調整し、成熟すれば自社ECを立ち上げてブランドを育てるという段階的な戦略が現実的です。

※以下のような詳細事例については、個別にご案内させていただきます。ぜひお問い合わせください。

- 大型セールや祭礼シーズンで売上が急拡大する際の カテゴリ別傾向と参入ステップ

- 日本ブランド・海外ブランドの成功/失敗事例 とインド特有のリスク要因

- 御社の商品カテゴリに即した市場分析と現地消費者の購買行動調査

- 都市部と地方(Tier2〜4都市)で異なる購買チャネルの使われ方と販売戦略

- 価格設定・プロモーション戦略と現地競合ブランドの実態

- ローカライズ(言語・文化適応)戦略が消費者心理に与える具体的影響

[*1]

https://www.cartoskill.com/interactive/linguistic-diversity-of-India/

Arunava Dey’s CartoSkill, A Cartographer’s Portfolio About Data Visualisation, Sunday August 17, 2025

Linguistic Diversity of India

[*2]

https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/amazon-to-launch-voice-shopping-in-hindi-soon/articleshow/86365792.cms?from=mdr

The Economic Times – Tech : Sep 20, 2021, 03:32:22 PM IST

Amazon to launch voice shopping in Hindi soon

[*3]

https://stories.flipkart.com/technology-smart-shopping-flipkart-app/

FlipKart Stories Krithika S / February 20, 2024

Access. Convenience. Safety: Leveraging technology to empower every Indian’s dreams

[*4]

https://thesquirrels.in/news/online-buyers-vernacular-language-use-meesho-6808182

The Squirrels – Vinayak Chakravorty, 08 Aug 2024 18:26 IST

1 in 3 online buyers below 25, vernacular language use up 162%: Meesho

[*5]

https://www.pwc.in/assets/pdfs/how-india-shops-online–new.pdf

PricewaterhouseCoopers – © 2024 PwC. All rights reserved.

How India shops online: Consumer Preferences in the Metropolises and Tier 1-4 Cities

[*6]

https://www.spscommerce.com/blog/3pl-peak-season-strategies-2024/

SPS Commerce – Tracey Ortiz | Oct 11, 2024 | 3PLs, Data Management, Inventory Management, Order Fulfillment, Order Management, Retailer Requirements.

6 Essential Peak Season Strategies for 3PLs in 2024

執筆者プロフィール

越境ECに必要なすべてを、

グローバルオムニチャネルでサポート